Para hoy hemos previsto hacer, no una, sino varias excursiones. Estamos en medio del Parque Nacional de TsitsiKamma, una zona de bosques, cañones y costa abrupta, junto al océano Índico, en el que la vegetación selvática se escurre monte abajo hasta llegar al mar.

En las cabinas correspondientes, bajo las arcadas de la ostentosa recepción, pagamos 235 rands cada uno (12€) –ya he contado que en Sudáfrica se paga por todo– y descendemos por una carretera sinuosa hasta la misma orilla del mar. ¡Oh sorpresa! A pesar de que no hay ni una playa que merezca tal nombre –sí una cala del tamaño de una concha– nos encontramos con gran actividad y grupos de gente que pasan sus vacaciones aquí. Hay apartamentos, cabañas, parking para caravanas… Todo muy integrado en el paisaje. No hay bungalows libres para quedarse, si es en lo que estamos pensando.

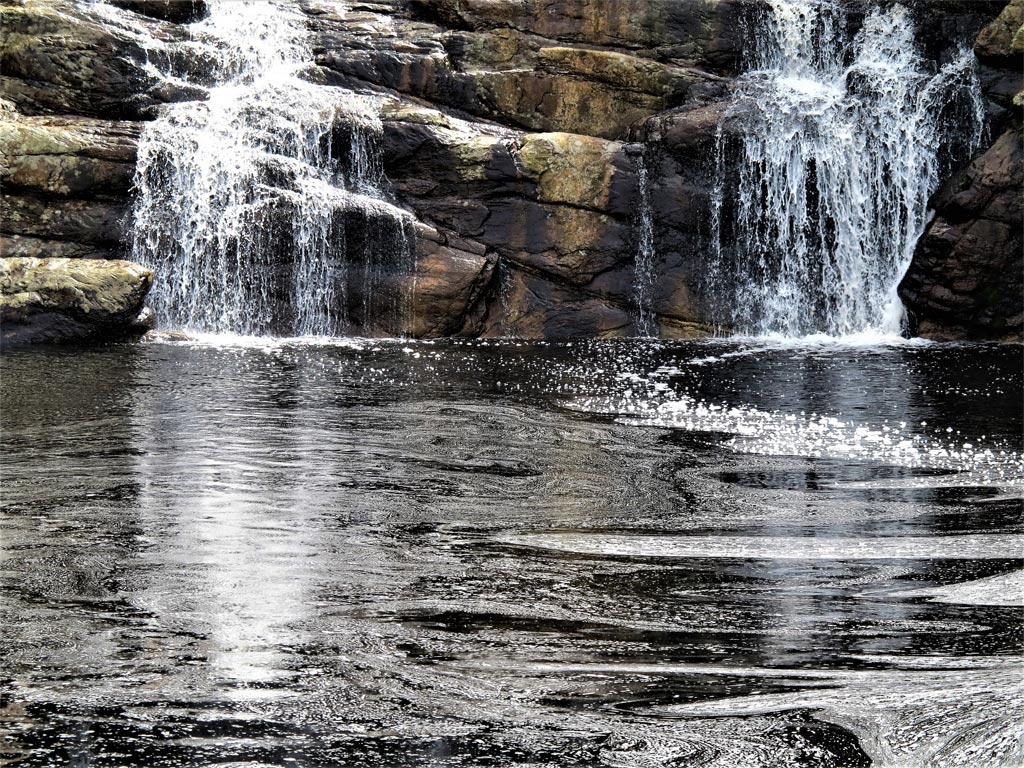

Entre las muchas excursiones que pueden elegirse, decidimos hacer una hasta unas cataratas que vierten en el mar, la Waterfall Trail, a unos 6 kilómetros de distancia. Son unas tres horas entre ir y volver. Caminamos por un sendero abierto entre el ramaje y, a veces, saltando por las peñas. El camino discurre sobre estampas increíbles. Las tonalidades de las rocas; la espuma de las olas rompiendo sobre ellas avivándole el color; la vegetación exuberante, casi impenetrable… ¡Qué maravilla! ¡Cómo disfrutamos del paseo! Hacemos muchas fotos, espectaculares algunas; y regresamos al punto de partida, donde hay una zona de recreo con mesas y bancos para sentarse a comer el bocadillo y “cajones” para hacer barbacoas.

Cuando estamos dando cuenta de los suculentos manjares que cada uno se ha traído de casa, llega la marabunta. Dos furgonetas aparcan justo al lado y salen de sus tripas, en tropel, danzando, negras y negrazos, orondos y obesos, alegres como mirlos a punto de darse un festín de cerezas, se ponen a cantar, a sacar mesas y sillas, neveras hasta arriba de panceta, costillas y chorizos, ¡pollos enteros!, garrafas de bebida y un radiocasete que, enseguida, ponen a funcionar a todo trapo. Les falta tiempo para encender la barbacoa; el humo nos envuelve. Una nube espesa, casi mística, avivada por la brisa y el arrullo de las olas, nos avisa de que es hora de irse.

Pero antes… Sí, antes avivan el fuego y canta que te canta; ríen y bromean entre ellos. Se tocan y celebran lo afortunados que son por la excursión. Se ríen a carcajadas, se abrazan. Son felices. Y yo que lo celebro; casi río con ellos. Mas me da luego por pensar… y observo cómo el mundo, que a veces nos parece tan complejo, aquí deja una muestra de que la felicidad no es más que una fiesta campestre en compañía. Han venido a pasar al TsitsiKamma el sábado, un extraordinario día de asueto. Y les vale una merienda. Me hubiera encantado quedarme y compartirla con ellos. Seguro que acabarán cantando góspel.

Pero nos vamos; tenemos otra ruta por delante.

La segunda excursión del día es de apenas un par de kilómetros; eso sí, toda ella cuesta arriba por una interminable escalera de madera, perfectamente rematada por barandillas en las zonas de más peligro. Subir por subir, para ver un puente de 77 metros de altura sobre el río Storms, debe tener poca gracia, pienso.

Mas la excursión tiene su éxito porque no paramos de cruzarnos con personas que bajan, o de adelantar a las que, asfixiadas, se sientan en alguno de los bancos colocados, estratégicamente, para que aquellas que se ahogan puedan descansar y recuperar el resuello.

Acabamos hartos de escaleras, la verdad, aunque a cambio descubrimos complacidos que aquí, al menos aquí, sí, sí, aquí, la mayoría de visitantes que vemos disfrutando del ocio y los placeres de este rincón de Sudáfrica son negras. Por primera vez vemos esa mezcla natural, normal, que se da en cualquier país, independientemente de la condición social, cultura o estatus económico.

Por cierto, allí mismo en el parking, junto a los bungalows más exclusivos, descubro en el cristal de atrás de un coche una pegatina del tamaño de un folio con la que su propietario reivindica su fe cristiana: I’am catolic al lado de una cruz. No es frecuente ya, en nuestra cultura occidental, verdad, este tipo de reivindicaciones tan explícitas de la “militancia” religiosa. Quizá porque la religión católica la tenemos tan presente, que no necesitamos llamar la atención sobre ella. Pero, en Sudáfrica, donde conviven tantas opciones y creencias religiosas, procedentes de los cinco continentes (orientales y europeas, rituales esotéricos y prácticas animistas), bien puede parecer normal que alguien considere necesario, como el o la protagonista de esta anécdota, reivindicar, explícitamente, su fe.

Concluida la experiencia de subir y bajar escaleras, aún nos quedan ganas, aunque no mucho tiempo, para acercarnos a otra zona del parque TsitsiKamma, donde han sobrevivido algunos árboles gigantes, con más de mil años de vida. El Podocarpus falcatus, de madera amarilla es uno de ellos. Hasta allí nos desplazamos cuando apenas falta una hora para el cierre. El árbol principal apenas está a medio kilómetro… Así que sacamos la entrada (porque hay que volver a pagar) y nos acercamos a conocer tal maravilla. Hacemos fotos y bromeamos sobre la edad del árbol y sobre los porqués de su supervivencia frente a todos los que perecieron a su alrededor. Grande y gordo si que es, pero no tanto como las secuoyas del Parque Nacional de Yosemite, en California. Esas sí que son impresionantes.

En cualquier caso, ¡cómo no hemos caminado ya bastante en todo el día! (digo yo) nos entra de pronto el ansia… Y allá nos vamos sin pensárnoslo dos veces, justo a la puesta del sol y sin tener en cuenta que cabe la posibilidad de dejarnos “encerrados” en el parque. Da lo mismo que haya tiempo o no, en un instante estamos haciendo un circuito circular para ver a otros gigantes; circuito que, a la postre, resultó una experiencia de paz y sumamente grata.

Y fue así como descubrimos otros ejemplares vivos y alguno que otro muerto. Los muertos arrumbados por el peso de los años y alguna enfermedad, son ahora leñeras, túmulos funerarios cubiertos de maleza, lianas, yedra…

Cuando regresamos a los coches nos recibe el empleado cabreado (con razón) mientras comenta, con cara de pocos amigos, que lleva más de una hora esperándonos. Le pedimos mil disculpas, agachamos la cabeza, alegamos ansiedad y la necesidad de caminar para recuperar la autoestima, además de no haber podido resistir la tentación de adentrarnos en el bosque…, y salimos pitando de allí, para casa, hacia ese hangar singular que va a acogernos esta última noche.

Nos duchamos y, bien acicalados como para ir de fiesta, cuatro decidimos salir a la busca de un lugar donde cenar. El Estoico y Pipi Calzaslargas, por un lado, y La riñona y El impasible, por otro, deciden quedarse en casa y practicar, cada uno a su modo, seguramente, el ritual individual de la cena.

Mas es un poco tarde para las costumbres del país y todo aparece cerrado. Sólo encontramos abierta una pizzería regentada por una joven pareja negra. Somos los únicos clientes. Ella nos muestra la carta y, después de consultarla y constatar que las pizzas las cuecen en un horno de leña, decidimos quedarnos y ¡oh sorpresa!, cenamos las pizzas “más gustosas que jamás hemos probado”, coincidimos, alabándolas, los cuatro. Las regamos con varias cervezas, nos reímos un montón y celebramos el magnífico hallazgo gastronómico.

Cuando volvemos al hangar, es decir, a casa, nos reunimos los ocho de urgencia pues no tenemos todavía la más mínima idea del plan para mañana. El objetivo es llegar a dormir a Struis Bay, el pueblo más meridional de África, allí donde el Atlántico y el Índico se abrazan. Pero ni siquiera hemos reservado el lugar para dormir y el pueblo está a más de 500 kilómetros de donde nos encontramos; todo un reto llegar hasta allí.

Por el camino, lógicamente, hay mucho que ver. ¡Y queremos verlo todo! No somos de los que pasan de largo ante la posibilidad de hacer unas horas de marcha por un acantilado, subir a una montaña, o merodear por cualquier accidente geográfico que se cruce en el camino.

Durante dos horas de reloj, discutimos. ¡Dos horas! Mareamos la perdiz hasta agotarla. Incapaces de concretar un plan de viaje, no hacemos más que darle vueltas a qué hacer. Somos incapaces de llegar a un sólo acuerdo o decidir algo concreto. Hay quien propone parar en Robberg Nature Reserve y otros abogan por seguir avanzando para ganar tiempo. Luego está el asunto de dónde pasar la noche… Somos como corchos en un remolino, siempre atrapados en el giro del agua. Vamos de acá para allá, le damos mil vueltas al tema, parece que avanzamos… pero volvemos otra vez al mismo sitio. Mejor parar aquí, no, mejor allí… ¿Pero, al fin donde dormimos?

¡Así durante dos horas de reloj, insisto! Estamos en medio del hangar, sentados a la mesa, dándole vueltas al viaje de mañana. Tenemos más de 500 kilómetros por delante y nada hemos resuelto; ni siquiera somos capaces de decidir cuál será primera curiosidad cuando estemos on the road…

¡Es desesperante! Pero estamos muy tranquilos; resistimos los embates de los más acalorados como cuando uno se pertrecha en la ventisca. Sin tensión ni malos modos… Podríamos pasar así toda la noche y no ocurriría nada. Pero en una de esas pausas de silencio que el azar o el agotamiento nos regala, Adolfo interviene. Nuestro querido Impasible va y nos dice:

–Creo que lo mejor es madrugar y salir a la aventura. Luego ya veremos.

Punto. Se acabó la discusión ¡Todos de acuerdo! Nos levantamos ipso facto de la silla y nos vamos a dormir.

A las cinco, todos en pie. Y a las seis nos ponemos en marcha. Un par de horas después aparcamos en el cabo Robberg para hacer un recorrido circular de varias horas por el Robberg Nature Reserve, un paisaje insólito, único, espectacular, en el que vemos colonias de focas, aves rapaces, cuevas, dunas, además de animalitos de dos patas, bien alimentados y blanquitos, sazonados de crema de protección solar.

El Robberg Nature Reserve es, literalmente, una lengua rocosa, de considerable altura (148,5 m.), cubierta de una vegetación exuberante, que se adentra casi 5 kilómetros en el mar. Su belleza embelesa y, al caminar por los senderos, con el mar al fondo, se tiene la sensación de estar en un lugar único. Mientras el oleaje rompe con fuerza en las rocas anaranjadas, la vegetación de matorral, helechos y arbustos florece y el verde reverbera salpicada por la espuma de las olas

No sé si es porque hay que pagar por todo (y no poco), pero no hay manera de ver juntos a los habitantes de este país. Ni siquiera en una actividad tan inocua como la del senderismo. Aquí, en el cabo Robberg, tampoco hay perdonas negras haciendo turismo; solo gente blanca paseando. Los negros vigilan en los parkings, atienden las cabinas donde se venden las entradas, se ocupan del mantenimiento de los senderos, son los vendedores en las tiendas de recuerdos, en los puestos de helados o en las casetas de comida rápida.

Antes de llegar al cabo hemos pasado por un par de barrios de la ciudad de Plettenberg. Son como de cuento; todo está en su sitio, limpio y ordenado. Las calles de las urbanizaciones, cada casa, los jardines, los parterres, las aceras… Hasta el aire parece perfumado. Luego, caminando por lo más alto del cabo, la mirada se deslumbra al observar la bahía que da al norte. Impresionante. Una playa interminable se abre a los pies de la ciudad. Las urbanizaciones impolutas refulgen entre un mosaico de verdes. En cambio, en los arrabales más lejanos, allá en el horizonte de esta Arcadia feliz de los blancos, abundan las chabolas, los muros recosidos y los tejados de chapa, una cierta desolación.

Continuamos nuestra ruta por la N2 que va pegada, a veces, a la misma costa. En Leisure Islan paramos a tomar un café; un rincón privilegiado, rodeado de lagunas, en el que todo está en función del ocio. Barcos de recreo, restaurantes, campos de golf… Pero no podemos quedarnos mucho tiempo, hemos de seguir, que el destino está aún muy lejos. A almorzar nos detenemos en el pueblo costero de Mossel Bay, en el restaurante Delfino’s, a pie de playa. Es domingo, 19 de febrero, pleno verano en Sudáfrica… Así es que el local, a pesar de lo grande que es (varias salas, dos terrazas enormes) está a rebosar. Y en la playa no cabe una sombrilla más. Si se obvian los carteles, podría pensarse que estamos en cualquier ciudad mediterránea comiendo en su paseo marítimo, rodeados de turistas europeos. Giro la cabeza y trazo una visual, curioseo, y entre el hormiguero de personas que se ve, tanto en el restaurante como cuando miro hacia la playa, solo distingo a las que se ocupan del servicio.

Mientras nos atienden, emprendemos la tarea de reservar para dormir. Para llegar a Struis Bay, donde pasaremos la noche, aún nos faltan 270 kilómetros. Para cosas como estas, Internet es una maravilla. En menos de media hora lo hemos resuelto. Ya podemos almorzar tranquilos…

Reemprendemos la marcha con la tranquilidad de tener una cama esperándonos. La carretera se desvía hacia el interior y el paisaje es cada vez más árido. Hay campos de cereal recién segados que recuerdan a Castilla y Andalucía en el verano. La vegetación es ya muy escasa, los bosques han desaparecido, el terreno es árido, los núcleos de población se distancian. Comienza a soplar un viento fuerte… Estamos llegando al punto más meridional de África.

A la caída de la tarde alcanzamos el destino. Es un lugar plano, al lado del mar, vapuleado en ese instante por la lluvia y el viento racheado. Hacemos compra de urgencia en el supermercado y nos dirigimos al alojamiento contratado. ¡La casa es espectacular! Cuatro dormitorios, dos cocinas, tres baños, chimenea y un salón tan grande como para dar conciertos en él. ¡Pero no tenemos luz! Tras la desilusión y el enfado momentáneo, caemos en la cuenta de que, quizá, hemos llegado en el instante del corte de dos horas habitual. ¡Nos ha tocado! Nos armamos de paciencia y a esperar… Vuelve la luz. Lo demás es todo fácil: fácil repartir los dormitorios, el orden de ducharnos, preparar la cena… Somos ocho y todos mostramos siempre la mejor disposición para resolver cualquier problema que surja.

(Continuará)

_______________________

Nota.- Al final del último capítulo se publicará una amplia selección fotográfica.

Muy bonita esta parte del viaje. Hay mucha variedad de líquenes, veo!!

Emocionante.

Envidio la memoria que tienes para recordar todo lo que habéis vivido y disfrutó enormemente de como lo plasmas en estos relatos viajeros