A veces no hay que irse tan lejos para encontrar un espacio natural que, caminando por él, sin prisas, abriéndose paso entre el matorral o siguiendo el arenoso sendero, te lleve a sentir esa emoción que debieron experimentar los exploradores antiguos cuando, allende los mares, descubrían tierras ignotas o vírgenes. Caminar por estos lugares es como si hubieses llegado a un mundo nuevo en el que solo los vientos, el agua, la arena y la luz trabajasen en armonía y al unísono para general luminarias de vida. Una vida que, por las huellas, abunda en estos parajes, pero que solo si escudriñas el bosque, te recoges y escuchas, o contemplas calmo el cielo, se ve.

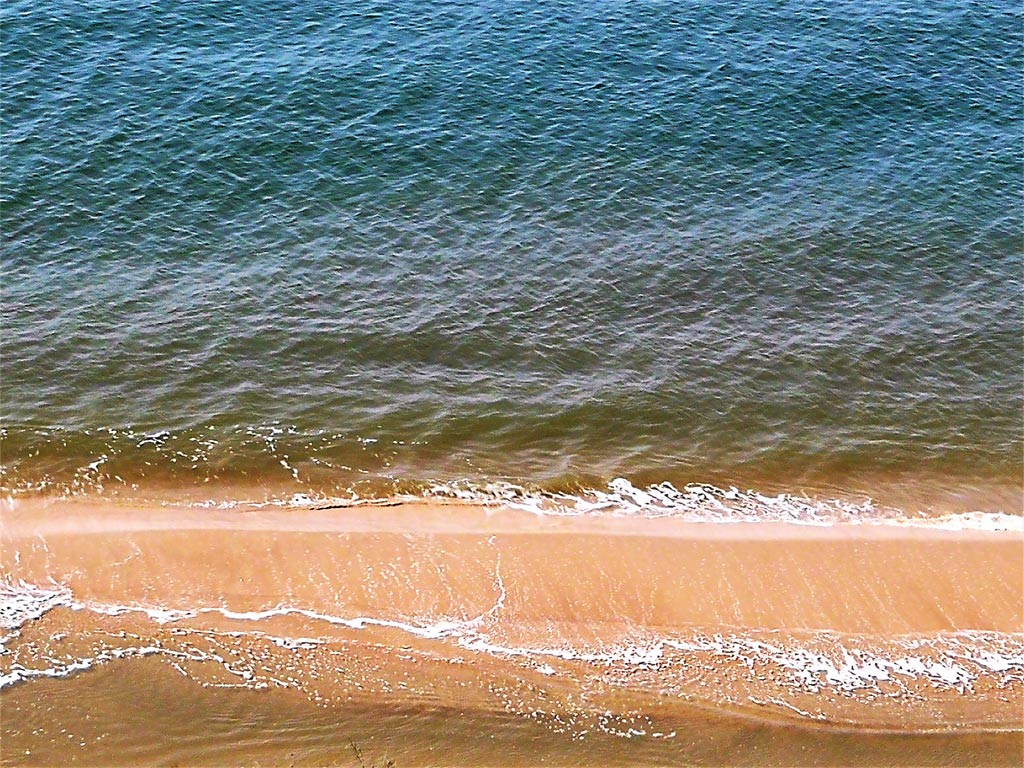

A poco más de un centenar de kilómetros de Sevilla, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, la Laguna del Jaral es un buen punto de partida para echar el pie a tierra y adentrarse en un entramado de dunas fósiles (llamadas así porque la vegetación ha conseguido fijarlas en su lucha particular con los vientos que las azotan), caminar por complejos senderos, o campo a través, hasta acercarse a ese acantilado espectacular de varias decenas de metros y disponerse a observar los dos mares: hacia el sur el océano Atlántico que ayer estaba tan calmo que parecía una balsa, y hacia el norte el otro, el verde, esa infinitud de pinos que refulge con la luz de la tarde hasta dónde alcanza la vista, dejando en la retina una aureola de armonía y en el corazón la sensación de estar en un hábitat inigualable y de paz.

Se camina con bastante dificultad; es verdad. La arena tiembla y se desparrama bajo la presión de las botas, obligando a un suplemento de esfuerzo. Cada movimiento exige la decisión que requieren, por lo menos, tres pasos sobre suelo firme. Pero merece la pena andar por aquí, en el entorno del Acantilado del Asperillo y más allá, al borde de la playa Mata del Difunto. Porque el silencio, la soledad, la sensación de encontrarse perdido en una isla desierta o en un lugar sin nombre se antoja real. Miras en derredor y no hay construcción ni sonido que acredite que uno está, como se suele decir, a la puerta de casa… Como cuando, en la película Amarcord, el hijo menor de Aurelio y Mirando Biondi sale de casa para ir a la escuela y se topa con una espesa niebla que le hace sentirse en las nubes infinitas, perdido –¡silencio infinito y soledad!– mientras percibe la amenaza de un monstruo, que no es más que la testuz de una vaca, contemplándole con curiosidad.

Pues así, envueltos en el sol otoñal, sin pizca de viento y gozando de las sombras que propicia el pinar, de los aromas que se desprenden al adentrarse en el espeso matorral, sintiendo el perfume que suelta el romero u observando la variedad de las plantas que nos vamos encontrando (enebros, aulagas, camarinas, sabinas, azucenas de mar, clavellinas, etc.) pasamos un día magnífico antes de volver a los ruidos, la contaminación ambiental y el clic, clic, del teléfono.

GALERÍA FOTOGRÁFICA