El último día en Sudáfrica no todos tenemos el mismo plan. Pepe, el Azogue, decide explorar por su cuenta la ciudad y alimentar de este modo su espíritu aventurero y solitario. Algo parecido se proponen hacer el Estoico y Pipi Calzaslargas. El resto, cinco, nos encaminamos a conocer “la región de los vinos”, a unos 70 kilómetros de Ciudad del Cabo. Nuestra idea es asistir a una cata de vinos y degustar productos del país; productos que, al referirse a Sudáfrica, ponderan tanto las guías de viajes.

De camino nos paramos a conocer el afamado mercadillo ecológico que se celebra cada sábado en los aledaños del puerto. Después desayunaremos por ahí, pensamos. Con lo que no hemos contado es con la carrera de coches de Fórmula E (los equivalentes a la Fórmula 1, pero eléctricos) ni con la parafernalia que este evento requiere: corte de calles, instalación de graderías, bloqueo de la circulación en amplias áreas de la ciudad… Esta circunstancia nos obliga, primero, a dejar el coche “en-casa-dios” y, segundo, a recorrer más de un kilómetro a pie hasta el mercadillo, con la desagradable sorpresa de que al llegar a la plaza donde se celebra, descubrimos que ha sido suspendido por estar dentro del área restringida por la carrera.

Volvemos al coche y huimos del hábitat urbano recordando el refrán de «gato escaldado del agua fría huye». En el atasco que empieza a formarse, observamos la avalancha de vehículos y gente que acude al espectáculo automovilístico. Una vez fuera de la zona portuaria, y superado el casco histórico, tomamos la R102.

Durante más de 20 kilómetros el paisaje es siempre el mismo: una masa informe de chabolas y casas modestas. Atravesamos la inmensa llanura… Busco el horizonte con la vista entre una telaraña de cables y antenas y no hay manera de verlo; las chabolas se repiten hasta el infinito.

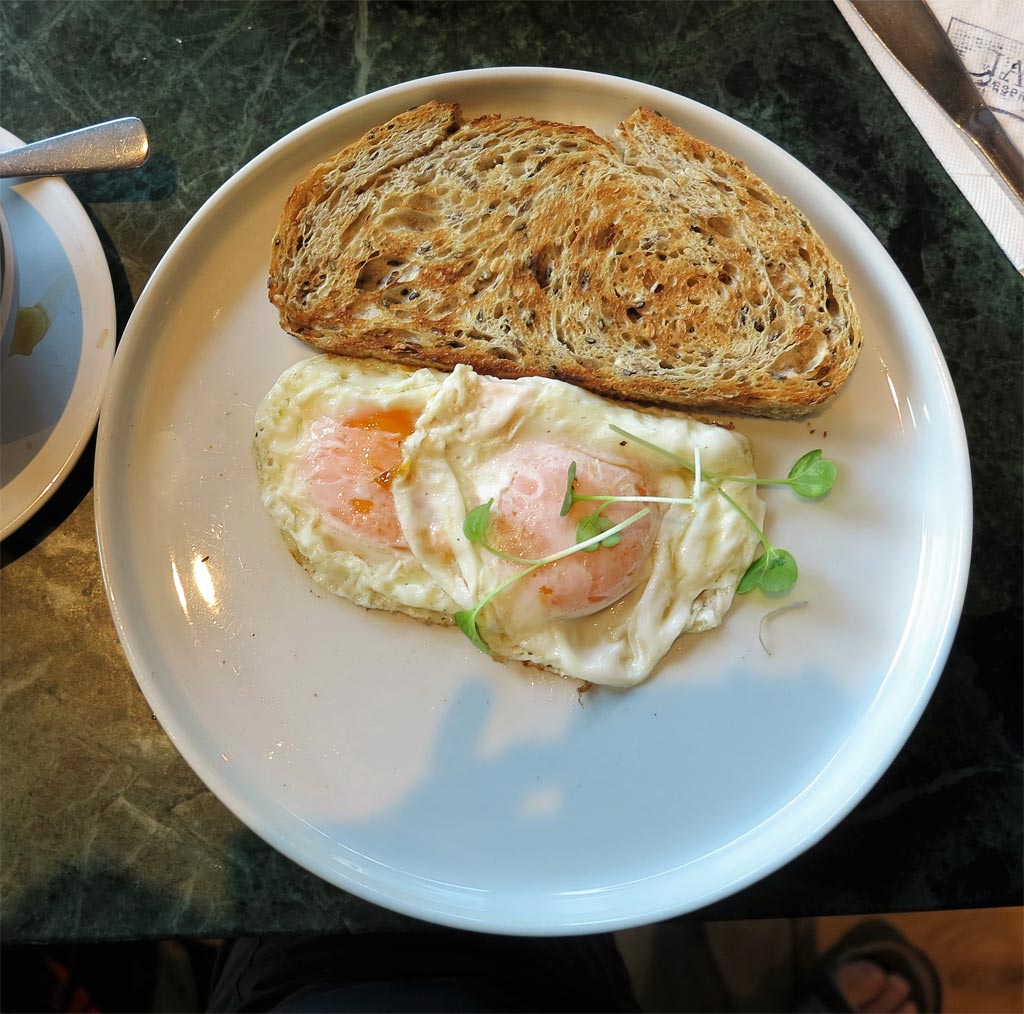

Dejamos atrás el interminable arrabal y por la carretera M12 nos encaminamos a Stellenbosch donde, tranquilos ya, desayunamos. Nada que ver este pueblo con la abigarrada zona urbana que acabamos de dejar atrás, a medio centenar de kilómetros tan sólo. Aquí la naturaleza sigue viva, el aire es limpio y la sensación es la de estar de un viejo pueblo europeo, cincelado por el paso de los siglos. Hay calles diáfanas con arbolado protegiendo las aceras del calor, con sus casitas blancas rodeadas de jardín, con sus bares y restaurantes… Viñedos con sus bodegas y campos de golf. Nos acercamos a un bistrot que parece estar abierto, nos sentamos en la terraza y nos atiende el dueño; un monsieur francés que nos habla en su idioma y nos sirve un suculento desayuno y buen café. Hasta ahora la excursión del día es perfecta; nos hemos olvidado ya del mercadillo.

Consultamos los mapas de la zona en Internet y decidimos ir un poco más lejos, hasta el pueblo de Franschhoek, corazón y capital del valle del vino.

Circulamos por la R43 entre los bosques, en dirección a la montaña; salvamos un pequeño puerto y nos adentramos en el valle… que parece como de cuento; una amplia hoya de suaves laderas, rodeada de picachos. El recorrido hasta el pueblo lo hacemos disfrutando del paisaje, serpenteando entre los viñedos y el acceso a las bodegas que se anuncian con prurito de “producto exclusivo”. En cada recodo hay un cartel con la marca del vino y el nombre de la familia.

Es tiempo de verano, sábado, y por eso día “festivo”. O puede que sea festivo de verdad o que haya un festival, porque, tanto en el centro del pueblo, como en los accesos, resulta imposible aparcar; ya en una de las salidas, encontramos un hueco.

También puede ser que, al ser la capital del vino, el pueblo viva en una fiesta permanente los veranos.

Hay una iglesia modesta, de estilo colonial, y al lado una explanada con frondosa arboleda, donde se está celebrando un mercadillo con productos de calidad. Se ve a la legua. Y quien merodea por ellos tiene poder adquisitivo. Observo que, en general, los artesanos son artistas; sus productos están bien acabados (artesanía de madera, cuadros de autor, telas pintadas, cerámicas, joyas…) ¿Y los precios? En consonancia con el producto que se ofrece.

Tanto las personas que curiosean en los puestos, como las que pasean por las calles son, en un 99%, de origen europeo. Colonos y europeos “antiguos”; matrimonios de cabellos plateados y una edad que se niegan a decirla, a los que se les ve disfrutando del paseo, comprando o, simplemente, mirando. Todos elegantemente vestidos, sobre todo las damas. Se acercan a los puestos sonriendo y preguntan. Algunos compran con sobradas ceremonias y cierta condescendencia… Otros siguen paseando.

Cuando estoy haciendo una foto a la fachada de la iglesia, se abren las puertas de golpe y empiezan a salir los feligreses de misa. ¡Ay, cuántas sonrisas! ¡Cuántos parabienes y aspavientos! ¡Qué de dientes brillantes enmarcados en esas boquitas pintadas…! ¡Y cuánto rostro… ajado, sí, pero aún luminoso! Cuántas manos dando palmadas en el hombro o acariciando la espalda. ¡Qué de besos en el aire con labios entreabiertos mientras apenas se rozan las mejillas! Sí, sí… Es la ceremonia y la fiesta de cada reencuentro semanal, no cabe duda; su sábado de gloria y cotilleo.

Me embeleso mirándoles y pienso: He aquí un clan satisfecho. ¡Cómo celebran la vida! ¡Con qué satisfacción! Por un momento imagino que la imagen podría estar sucediendo un domingo cualquiera en un pueblo de Alemania, Holanda o Inglaterra, por ejemplo.

¡Se les ve tan satisfechas y felices a las damas, tan candorosas y angelitos! Tan plateadas ellas; ellos tan encorvaditos… Aunque hay algunos que se adornan con lustrosos morcillos en el brazo y hermosos michelines, además de una prominente panza cervecera.

Pero, al margen de estos estragos puntuales que el paso del tiempo ha ido dejando en sus vidas, en general, a todos se les ve muy contentos y orgullosos de sí mismos.

Pero, ¡caray!, no me había fijado… Hay, ahí al lado, dos damas negras con pantalón negro y camisa blanca colocadas discretamente detrás de una mesa petitoria. Sí, sí… ¡Dos personas negras! Por lo que leo en los carteles, solicitan colaboración ciudadana para sostener la actividad social de la parroquia. Entre los que ríen, alguna dama se acerca hasta ellas.

Estamos en Franschhoek, el pueblo que da nombre al valle del vino, donde parece que reina la armonía en este día de verano. Un grupo de jóvenes negros (chicas y chicos), impecablemente vestidos de uniforme, muy elegantes, entonan en la acera de la calle principal, delante de la fachada de un banco, cantos religiosos al estilo góspel. En los restaurantes, familias sonrientes copan las mesas mientras brindan con vino de la tierra a la espera de que les sirvan el menú. Es mediodía.

Preguntamos a Musa, un chico negro, conductor de un carricoche habilitado para pasear turistas, sobre qué bodega nos recomendaría él para acercarnos al ágape y ritual de catar algunos de los caldos que produce esta tierra. Musa mira hacia la falda del monte que hay enfrente y nos señale un complejo de edificios sobresaliendo entre los viñedos. Allá nos dirigimos.

La granja o bodega Haute Cabrière Pierre Jourdan data de 1694, cuando un grupo de colonos hugonotes se establecieron en el valle. Las variedades que cultivan, principalmente, son el Chardonnay y Pinot noir. Las instalaciones (sala de degustación, restaurante, bodega, jardines, etcétera) están ubicadas en un lugar privilegiado del valle, en la falda del monte mirando al oeste, con una corona de picos cerrando por el fondo.

El menú de degustación que elegimos, entre los varios que propone la carta, es el que se compone de 4 copas de cata (tres vinos distintos y una de champán) y dos tablas de entrantes; una de quesos y otra de fiambres. El precio por persona no llega a los 15 €.

Como no entiendo de licores, no tiene sentido que me esfuerce en explicar el resultado de la cata. Sólo puedo decir –por lo que entre nosotros hablamos– que disfrutamos cada copa; también con el ambiente de la sala y con las explicaciones que, siguiendo el ritual, nos dio la camarera.

La verdad es que quedamos contentos; no tanto de las tablas de fiambres y de quesos. ¡Pero qué vamos a hacerle, no estamos en España, donde las tapas son pura gloria!

Concluimos la ceremonia (si puede así llamarse), hacemos la foto de rigor para recordar la ocasión y volvimos a la R43, pero esta vez siguiendo hacia al este, salvamos otro puerto y completamos un círculo, en una excursión estupenda, antes de volver al hotel. Por el camino descubrimos inmensas plantaciones de frutales, pantanos y un entorno natural rico en accidentes geográficos. Definitivamente, este rincón de Sudáfrica –Ciudad del Cabo y su área de influencia– es único. Se merece volver.

Epílogo

El último día, es día de viaje, obviamente. Recopilación de objetos y recuerdos, hacer la maleta, repasar cada rincón de la habitación y del baño para no olvidarse nada, devolver el coche de alquiler, llegar al aeropuerto holgados de tiempo para evitar sucumbir a imprevistos de última hora, tomarse el regreso con calma y prepararse para un posible retraso del avión con el consiguiente nerviosismo por el miedo de perder el enlace que nos va a trasladar de Luanda a Madrid. Todo esto debe gestionarse con espíritu animoso y, sobre todo, con tranquilidad.

De un viaje así –un grupo de amigos, durante tres semanas juntos y yendo de la ceca a la meca sin parar– puede esperarse que ocurra de todo. Sin embargo, no ha ocurrido nada que merezca la pena reseñarse, si no es la armonía y la risas que saltan en cada momento. Es la mejor noticia. Aunque hemos discutido hasta hartarnos, ya os lo he contado. Pero siempre de buen rollo, eh.

Puede parecer –incluso a algunos les asombre– que este buen ambiente en el viaje es extraño que suceda, dado los tiempos que corren de ira y encantamiento por las prisas y la urgencia. Que el grupo se aprecie tanto o más a la vuelta como antes de partir, sin duda merece una fiesta. ¿O no es así?

Ya han visto, aquellos que han llegado hasta aquí, que nuestro manual de viaje ha sido la metodología bizantina. Es decir, discutir hasta agotarnos como si nos fuese la vida en ello o se tratase del sexo de los ángeles. Sí, sí, hemos “perdido” mucho tiempo discutiendo… Pero, ¿quién sabe si no lo hemos ganado? Porque para cada momento de la vida siempre hay opciones diferentes. De ahí nuestras dudas y “conflictos”. Casi nunca teníamos claro para dónde tirar. En todo caso, qué importa, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Y ya conocéis nuestro lema: “Una vez puestos en camino, todo lo que ocurra forma parte del viaje”. Y el viaje ha sido fantástico. Porque discutir también es aventura.

En el grupo, algunos se conocen desde siempre y siguen queriéndose igual; algo asombroso, desde luego, pues, como todo el mundo sabe, en los viajes solemos “retratarnos” bastante. Lo dicen las estadísticas, que aseguran que cuando más divorcios hay es a la vuelta de vacaciones. Y los que nos hemos incorporando no hace tanto, sentimos que, a cada viaje que concluye, estamos ya deseando empezar otro.

Hoy es domingo, el día del regreso. El avión que ha de trasladarnos a Luanda (Angola) tiene previsto el despegue a las dos de la tarde, pero son ya las cinco y aún no ha aparecido. Es lo que hay; estamos tranquilos. Confiamos en poder enlazar con el vuelo a Madrid. Y si no, ya se resolverá.

Por fin aparece el avión de la TAGG, y antes de que se enfríen los motores, despegamos. No hay ni un asiento libre. En el que queda a mi derecha, junto al pasillo, se sienta Estefanía, una estudiante brasileña de 3º de Medicina que ha estado en Ciudad del Cabo dos semanas colaborando con una ONG que se dedica a cuidar niños de 0 a 10 años, hijos de familias desestructuradas.

Le pregunto ¿qué tal? Y me dice que regresa contenta de la experiencia, pero que ha percibido mucha tristeza en la gente… En la gente negra, se entiende, que es con la que ella se ha relacionado más.

Su percepción me da pie a comentarle que durante todo el viaje por Sudáfrica, en estas tres semanas que hemos transitado el país, la población negra con la que hemos tratado siempre nos ha dado la sensación de estar seria, como ausente. “Como si estuviese la gente enfadada”, nos decíamos. Lo que no sé es si la causa es que “ellos y ellas son así” (como los recios y ‘serios’ castellanos, por ejemplo), o es un estado de ánimo, consecuencia de haber vivido el apartheid y tenerlo aún tan presente.

A Estefanía, de origen italiano, le da miedo el avión. “Estos que son tan pequeños y viejos. Tan llenos…”, me dice. La animo. Le digo que nada puede pasar, que no hay transporte más seguro que un avión. Pero ella tiene un viaje por delante casi infinito: de Luanda a Sao Paulo y de allí a Belo Horizonte, donde vive. Le cuento que estuve una vez en Belo Horizonte dando una conferencia y me gustó mucho la ciudad. Y ella me habla de su novio médico y de su vocación de servicio a los demás. En fin, el viaje…

De Luanda a Madrid volamos según lo previsto. El mismo avión que nos había llevado –que describo en el primer capítulo de esta crónica– nos devuelve a casa. Viene, como al ir, casi vacío. Por lo que el vuelo es muy agradable ya que nos permite acomodarnos, cada uno donde quiere, para dormir a pata suelta.

Aterrizamos en Madrid a las seis de la mañana. Hace frío… ¡Qué grande y qué raro es el mundo! No hace tanto que nos asfixiábamos de calor…

Mas la vida continúa y un viaje que concluye abre las puertas a otro que empieza. O eso pienso siempre, cada día al levantarme.

Nota final.-Si has llegado conmigo hasta aquí, me atrevo a pensar que te ha interesado lo escrito. Lo celebro. Y ya que llevamos 22 días juntos correteando por Sudáfrica, te invito por adelantado al próximo viaje. Que prometo sea más corto. Pero ya te iré contado. Mientras tanto, queda feliz con tus sueños.

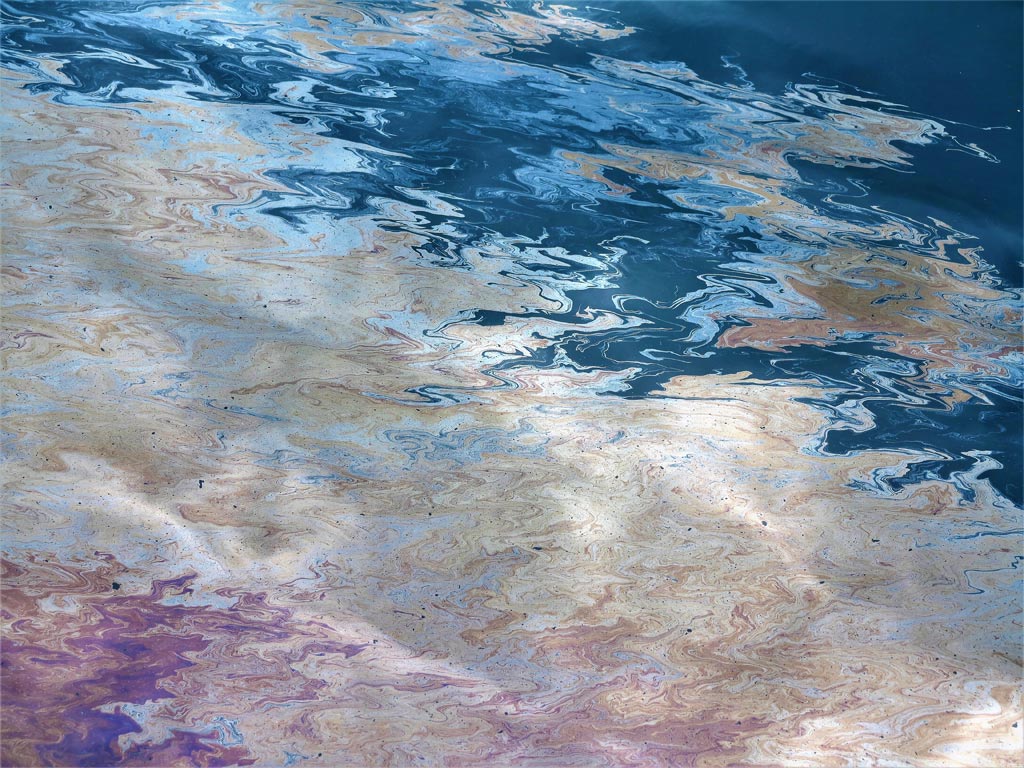

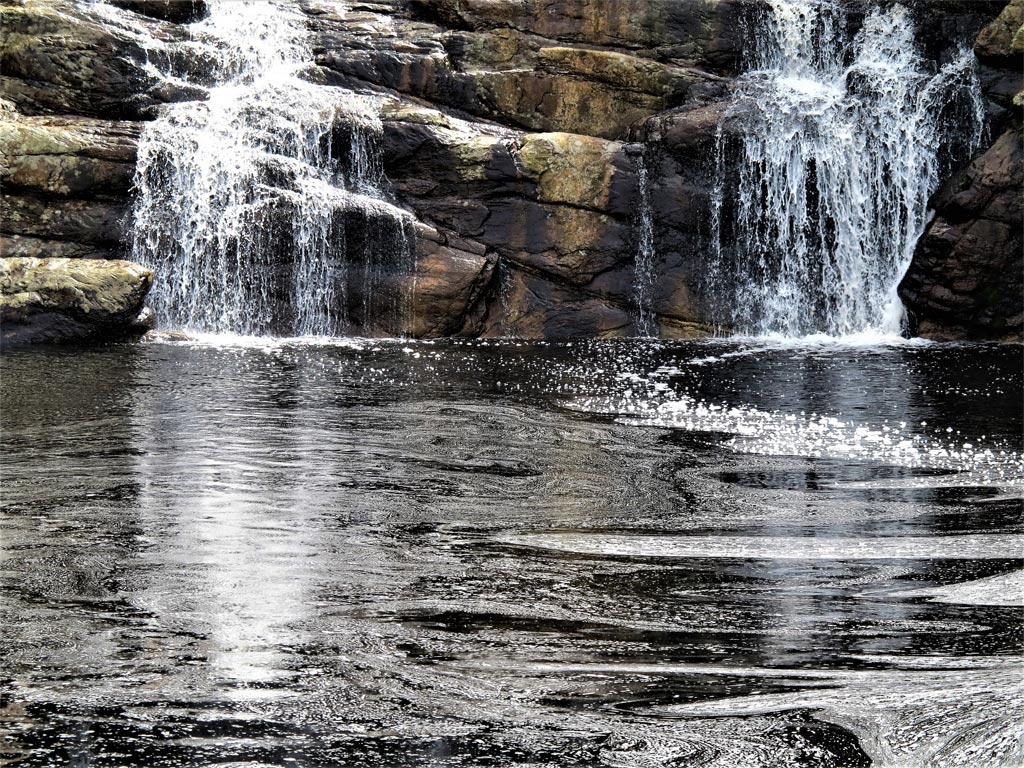

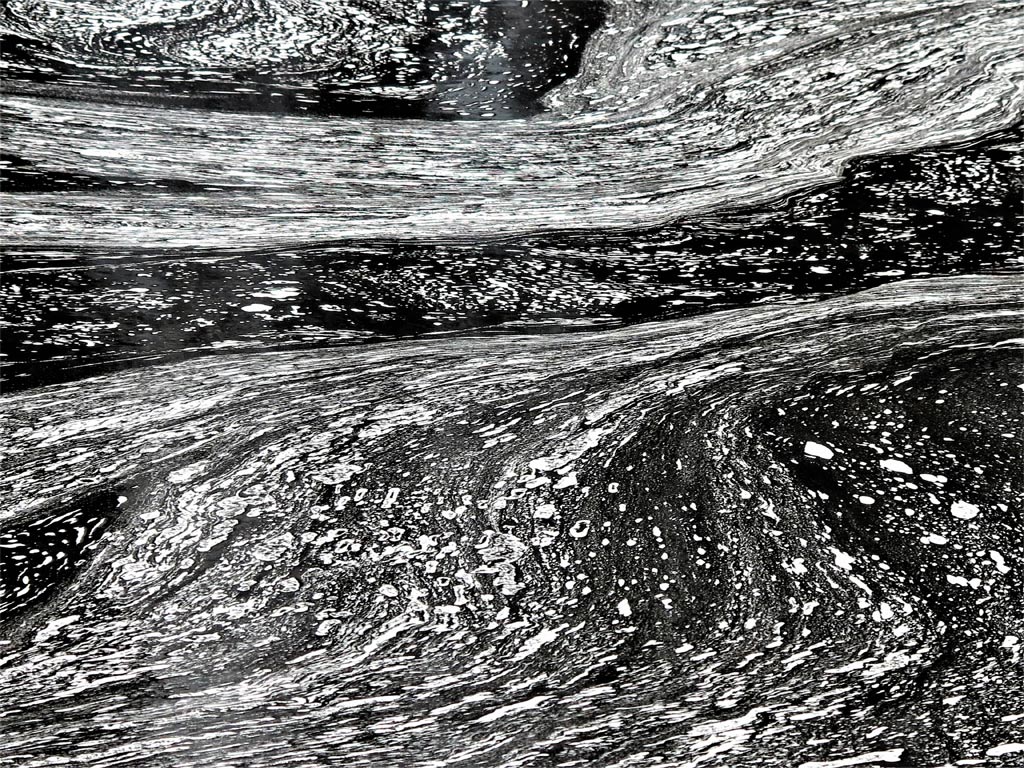

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Tres semanas por Sudáfrica

Mágico viaje. Enhorabuena!

Un viaje de ensueño, y las fotos para verlas poco a poco

Magnífca crónica y una colección de fotografías espléndidas. Gracias Joaquín

Muchas gracias, de nuevo, por esta crónica mágica, un viaje hacia una parte del mundo desconocida por mí, pero que he vivido día a día con entusiasmo por tus bellas palabras e imágenes, inmersas siempre en sentimientos y emociones. Otro abrazo.

Amena y completa crónica, Joaquín. Un placer leerte y vivir tu visión del viaje. Un abrazo