Nos levantamos a las cinco y a las siete ya estamos en marcha. El viaje a Durban es por autopista. Hileras de camiones, como hormigas, entorpecen de continuo el avance o lo hacen complicado –¡hay que estar atentos!–, sobre todo, en ese interminable descenso que nos está llevando hasta el mar. Por el camino nos topamos con convoyes del ejército que provocan caravanas kilométricas. Prácticamente, los 176 kilómetros que hay de Estcourt a Durban son de bajada; es el desnivel que hay que salvar desde la plataforma en las Drakensberg hasta llegar al Índico.

Justo, llegando a Durban, nos encontramos con obras para ensanchar la autopista; un carril más por cada lado. Cientos de operarios se afanan bajo el sol del mediodía. Y un ingeniero… blanco (o encargado de obra) estudia los planos que tiene desplegados sobre el capó de una pick up; una situación… curiosa, ¿singular?, que observamos otras tres veces al menos durante el tramo que pasamos en obras. Me llama la atención porque son los tres únicos blancos que descubro entre el maremágnum de obreros.

Durban se aproxima a los 4 millones de habitantes y tiene a gala ser el primer puerto del Índico. Y, sin duda, la ciudad tiene vida; una vida a la que renunciamos con agrado –ni siquiera intentamos descubrirla– pues los objetivos son otros: la naturaleza. No nos interesan los conglomerados de hormigón, ladrillos, caos urbano y ruido. De hecho nuestro vuelo para Port Elizabeth sale apenas un par de horas después de nuestra llegada al aropuerto.

Los últimos kilómetros los hacemos entre una maraña de pasos elevados y autopistas que, gracias al GPS, salvamos con éxito. De pronto huele a mar… ¡Hemos llegado! Devolvemos los coches que habíamos alquilado en Johannesburgo, comemos algo (compramos carne seca en “formato” longaniza, algo muy típico del país) e iniciamos el proceso, relajados, del embarque. El aeropuerto es abarcable y moderno; está limpio. Volamos con FlySafair; en una hora y media de vuelo para salvar los 909 kilómetros que hay de distancia a Port Elizabeth.

El avión está lleno. Es tiempo de vacaciones aquí y las playas de Port Elizabeth, tenemos noticias, están muy cotizadas. Pero nosotros estamos de paso, tampoco conoceremos esas playas…

Nada más llegar, nos dirigimos a la oficina de alquiler de coches a recoger los dos reservados. Y, una vez solventado el papeleo, arrancamos hacia el sur, en dirección a Jeffreys Bay, a 79 kilómetros, donde pasaremos la noche en un albergue de surferos.

Bordeamos la ciudad por una circunvalación y tomamos la N2, que discurre muy próxima a la costa, aunque el mar no se ve en ningún momento. La carretera es rectilínea, plana y sin accidentes orográficos reseñables. Sólo vemos, puntualmente, alguna granja que se alterna con bosques de pinos y eucaliptos.

A la caída de la tarde llegamos al albergue. Enseguida observamos que es zona de veraneo también. Una vez más nos sorprenden las medidas de seguridad. Tanto el albergue como los edificios de la zona rematan los muros con una alambrada; no acabamos de habituarnos a verlas. El mismo albergue está “fortificado” con cerraduras de seguridad. Impresiona. Lo primero que piensas es que en cualquier momento puede haber un asalto.

Nos atiende una chica amable y simpática; y en seguida nos recomienda que no caminemos de noche por la ciudad.

Para tener derecho a una toalla (limpia y desgastada, a punto de desintegrarse) hay que depositar una fianza de 100 rands por persona que nos devolverán –nos informa– cuando se la devolvamos sana y salva al irnos.

Un grupo de chicas y chicos surferos cantan, beben y bailan en torno a la mesa que hay en la cocina-comedor de un ala del edificio, en la que podría ser una fiesta de cumpleaños. Y de allí mismo, del comedor, nace una escalera que conduce a las habitaciones, en la planta de arriba. ¡Nuestras habitaciones! Habitaciones que apenas cumplen lo mínimo. ¿Confort, limpieza? Lo justo. Un par de camas por estancia, aseo, retrete y ducha… ¿Pero qué queremos más?

Cuando el grupo que festeja nos oye hablar español, uno de los chicos se levanta y viene a nuestro encuentro.

–¡Hola! ¿Españoles? Yo también. Me llamo Álex. ¿De dónde sois? –pregunta.

–Ah, depende –respondemos–. De Sevilla, de Granada, Córdoba… Y éste, de Salamanca –añade El conseguidor, mirándome.

–Yo soy de Madrid. Y estoy aquí haciendo un curso de surf –nos cuenta, amigable, como si se le hubiese activado la mente al escuchar español.

Álex nos explica que es surfero y que viaja por el mundo “persiguiendo” las olas. “De hecho aquí, en Jeffreys Bay, se levantan las mejores olas del mundo para surfear, explica. No aclara si tiene una renta o patrocinadores que le permita venirse a Jeffreys Bay, en el culo del mundo, a aprender con los mejores monitores.

Miro a Álex… ¡y no salgo de mi asombro! Es igual, ¡pero igual, igual! que Andy García –Vincent Mancini, en la ficción– cuando aparece en la fiesta de su tío, Michael Corleone, en la película El Padrino III. El Alex surfero no lleva chupa de cuero, pero los rasgos de su cara, los ojos, la mirada, frente, e incluso el corte de pelo… ¡son los mismos! Al mirarle, según habla, me parece estar viendo a Vicent cuando entra al despacho de su tío de la mano de Connie, en el que aguarda Joey Zasa, al que acaba rebanándole la oreja de un mordisco.

Le hablo a Álex de su asombroso parecido con el actor, pero Andy ni le suena. De modo que obvio hablarle de la peli… Puede que ni la haya visto. Al madrileño le interesa sólo el surf. Y de él nos habla largo rato porque dice, entusiasmado, que hemos ido a parar frente a la playa donde se producen las mejores olas del mundo para surfear. Luego añade que viaja por el mundo compitiendo y haciendo cursos de perfeccionamiento. Ahora va a estar un par de semanas aquí.

Para cenar, nos recomienda el restaurante italiano Nina´s. Y hasta él nos acercamos en coche, por supuesto. Es un lugar típico de playa, amplio, con grandes ventanales, muchas luces, grandes mesas para reunión de familias, butacas confortables… Pedimos pescado ara cenar y lo acompañamos con verduras y patatas fritas. La sed la calmamos con jarras de cerveza de medio litro.

En el local se respira ajetreo; estamos en verano. Pienso que podríamos estar cenando en cualquier restaurante de playa de cualquier país mediterráneo. El servicio se retrasa… Parece que hemos coincidido todos los clientes a la vez. Y acabamos a las tantas. Así que lo que procede es irse a dormir. Qué tenemos planes para mañana.

Comparto habitación con Alfonso; los dos nos adaptamos sin problemas. Apenas hay luz cuando me levanto; me asomo a la galería que da al mar y descubro que estamos en primera línea de playa. Sobre el océano infinito, olas y espuma cabalgan. ¡Qué grande es el mundo!, pienso.

Mientras desayunamos en la galería frente al mar –té que nos preparamos nosotros, yogures, mango y otras frutas– una valkiria tostada, de cuerpo esplendoroso, sale de la planta baja al jardín que separa su habitación de las olas, se sienta al sol que nace, y, envuelta en su bikini rojo, se pone a escribir, concentrada, en su diario de tapa dura y formato cuartilla. ¿Qué estará contándose?, me pregunto. Porque ésta ninfa es una de las que, cuando llegamos anoche, cantaba y bebía desinhibida y alegre, mientras el grupo parecía haber alcanzado en la fiesta su cénit. ¡Lo que daría yo ahora por colocarme a su espalda como un ser etéreo, apoyar mi barbilla en su hombro con la levedad de un ángel, envolverla con las alas, y leer ese texto fugaz, apresurado, que, puede que esté lleno de lágrimas, o sea, como el amanecer que en este momento gozamos, un poema de amor, limpio y dulce como todo lo que nace.

La visión, y ese recorrido de azarosos pensamientos en los que mi mente se enreda imaginando lo que está escribiendo la diosa, viene a durar lo que dura el desenlace de una tragedia. Un instante. Ella cierra el diario de pronto, se levanta y vuelve a su refugio interior sin regalar ni una mirada… Desaparece para siempre.

Pero yo, embelesado, sigo mirando a la silla vacía como si aún estuviese ella sentada; escudriño la mesa que brillaba bajo los rayos del sol, por si alguna lágrima, un corazón roto o una palabra testigo de unos celos, se hubiesen quedado adheridos allí. Como no obtengo respuesta, ni veo nada, me doy la vuelta y apuro, pensando en las rarezas de la vida, el último sorbe de té.

Recogemos nuestras cosas y partimos después devolver las toallas. Unas decenas de kilómetros más al sur esta el Cabo San Francisco en el que además de urbanizaciones privadas y un puerto de lujo hay un parque natural. Para llegar allí, como somos de improvisar e insensatos (a veces) tomamos un atajo por un camino de tierra al que poco le faltó para desintegrarnos los coches. A cambio de la aventura y osadía el viaje nos regala la visión de una manada de avestruces, las cuales, al detenernos para hacerles fotos, acuden saludarnos.

Una vez regresamos al asfalto, nos encaminamos a Cape St Francis, aparcamos los coches e iniciamos una marcha; no todos porque El estoico y El conseguidor, ante la amenaza de lluvia (o porque no les da la gana caminar), prefieren quedarse en la terraza de un café. El sendero discurre junto a la orilla del mar; a veces entre rocas y otras saltando por los cantos rodados. Pero la mayoría del tiempo vamos por un increíble camino horadado entre la espesura de una vegetación que muere al borde del agua. El lugar es espectacular. Como lo son las mansiones que desde el acantilado, sobre nuestras cabezas, se asoman al océano. El carril está muy limpio; tan limpio y y aseado que es inevitable pensar que hay jardineros que se ocupan a diario de podar la vegetación, de recoger cualquier papel, la basura… Cada pocos metros hay un banco para sentarse con una placa de metal incrustada en el respaldo en la que puede leerse el nombre del benefactor que lo ha donado para disfrute de la comunidad.

Después de varios kilómetros de marcha llegamos a una playa muy coqueta y a un lujoso puerto de recreo. Llevamos dos horas caminando y todavía no hemos visto a a nadie. El tiempo y el espacio son para nosotros; ni un alma a nuestro alrededor. Pero en el puerto no caben ni un yate ni un barco de recreo más. ¡Cuánta riqueza hay en este mundo! Hasta en los rincones más insospechados del planeta…

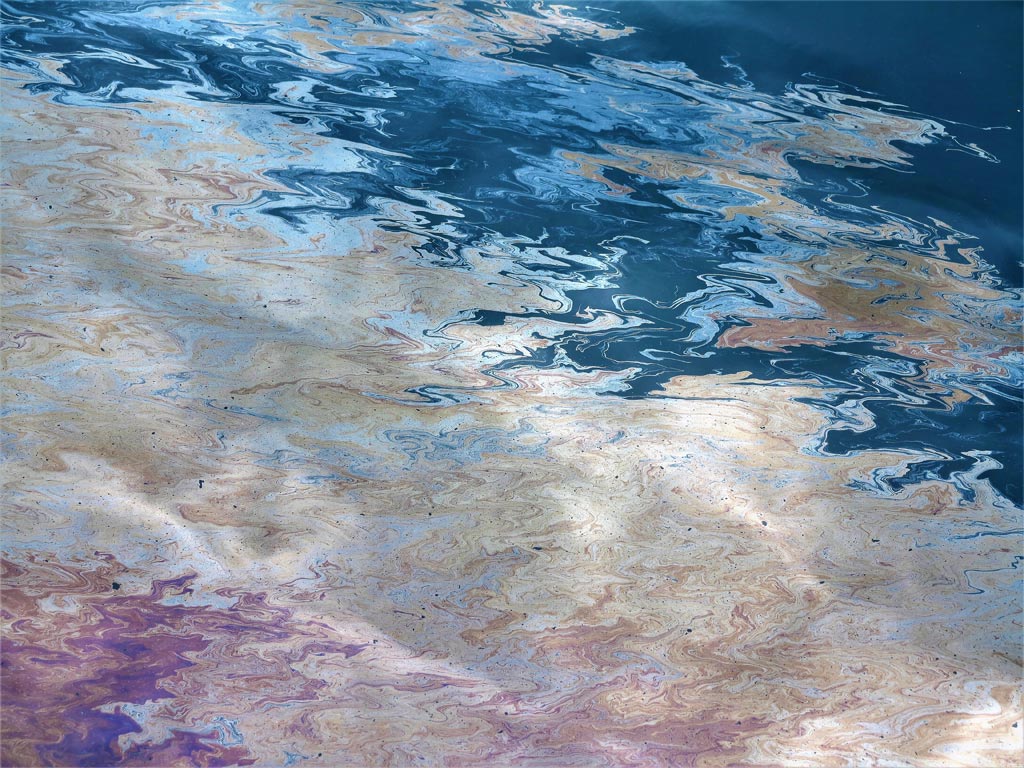

El agua está muy sucia; una capa de nata conformada a base de aceite, diversas grasas y restos de gasóleo cubre toda la superficie, más negruzca que el caldero de un herrero. Recorremos las instalaciones, sacamos varias fotos y seguimos sin ver a nadie. Es extraño.

Salimos del puerto y avanzamos por la costa hacia la punta del cabo. Atravesamos un paisaje de dunas sorprendente hasta llegar al final de tierra firme; nada especial que ver en aquel punto perdido del planeta. La punta del cabo es una llanura rocosa que se adentra en el mar. Acordamos dar la vuelta haciendo un círculo, pero no calculamos bien la distancia y nos entra el agobio porque se nos está haciendo muy tarde. Pero, en estas, aparece entre las dunas una dama con tres perros, le preguntamos, y ella misma nos orienta y acompaña hasta un atajo. Poco después nos reunimos con el grupo y reemprendemos el viaje hacia el sur… Más al sur del sur. Hasta llegar a Stormsriver, nuestro próximo destino, tenemos 103 kilómetros por delante.

Almorzamos por el camino, en un restaurante de carretera; un lugar de esos en los que hay gasolinera, tienda de recuerdos, bar… La camarera nos aconseja tomar un bocadillo “muy especial”, hecho a base de pan “casero” y beicon, queso, un huevo, y surtido de verduras frescas. ¡Está muy rico!

Continuamos el viaje y, sin otros contratiempos reseñables, llegamos a la casa que teníamos alquilada en Stormsriver. Un lugar singular, sin duda. Y singulares son las casas del pueblo, que están, literalmente, escondidas, cada una en su parcela con su bosque. Y también es singular la vivienda alquilada (Arch cabins), en la que pasaremos dos noches.

Vista desde fuera, la arquitectura de la casa es un hangar curvado, anclado al suelo; una especie de cobertizo para guardar maquinaria o aviones. Pero una vez dentro, el lugar es espectacular, diáfano, confortable; una genialidad del diseño. Sólo al fondo, la nave ha sido dividida en dos alturas, donde se hallan aseos y dormitorios. El resto es un salón enorme, que llega al techo, en el que se combinan la cocina, el comedor, la sala de estar y, por la distancia que hay entre estos espacios, cabría un salón de baile.

Llueve. Llueve otra vez, pero no le hacemos caso; nos hemos acostumbrados. Salimos a reconocer el pueblo. No hay aceras, ni calles como tales, solo caminos asfaltados que se cruzan perpendicularmente, con arcenes de cinco metros de césped que llegan hasta las mismas vallas que rodean las fincas.

Descubrimos una tienda y un par de restaurantes. En uno de ellos, ¡oh sorpresa!, un millonario, supongo, fans de Elvis Presley, ha organizado un museo en el que exhibe los recuerdos que a lo largo de su vida ha recogido, tanto del cantante como de toda aquella época gloriosa del rock ando roll; años cincuenta, sesenta… Hasta este insólito lugar, perdido en la costa este de Sudáfrica, ha acarreado coches, motos, muebles… y la parte de atrás de un Cadillac con la que ha reinventado un sofá, y la delantera de otro que le ha servido para hacer un mueble-bar. Hay muebles-radio también, y flippers y hermosas fotos de Marilyn Monroe, de los Beatles y de parte de aquella generación de roqueros.

El pueblo, Stormsriviers, no tiene magia alguna ni resulta interesante; más bien parece una finca hecha parcelas; un sitio en medio de una llanura boscosa, en la que abundan las mansiones para venir de veraneo o para hacer turismo en el Parque Nacional de Tsitsikamma.

Pienso, una vez más, en Sudáfrica como en “dos países en uno”. Uno, el de los blancos, a los que no se les ve ni en pintura, pero que han conseguido doblegar la geografía de África y construir un país como si fuese europeo. Otro, el país de los negros, a los que se les ve trabajando ¡están en todas partes! pero que cuando uno entra en sus pueblos o en las tiendas que regentan, se distingue perfectamente que el subdesarrollo común que sufre África, también está presente aquí.

Compramos en un supermercado muy precario regentado por una familia negra (a penas tenía variedad de productos) con la idea de hacer una cena en común y regresamos al hangar, encantados de disponer de un espacio amplio y singular, en el que podemos, sin estorbarnos, movernos los ocho a la vez e, incluso, representar las discusiones que tengamos. Hay espacio.

Cenamos y reímos, jugamos a las cartas, algunos ven la televisión. Hasta que a una hora prudente nos retiramos a dormir.

(Continuará)

_______________________

Nota.- Al final del último capítulo se publicará una amplia selección fotográfica.

Gracias a tus descripciones me parece estar viajando con vosotros!!!

Seguiré acompañándoos en el continuará. Un abrazo.

Precisas mejor las direcciones y las rutas de carretera que un GPS. Hecho de menos una foto de la ninfa surfera que te fascinó y del clon de Andy García. Como siempre, un apasionante recorrido por Sudáfrica a través de tu maestría para describir personajes, situaciones, geografías…